Gemeinschaftsdiagnose

11.04.2025, 10:07 Uhr

Wirtschaft in Deutschland bleibt unter Druck

Die führenden Wirtschaftsinstitute sehen nur ein minimales Wachstum. Geopolitik, Zölle und strukturelle Schwächen belasten die Konjunktur – Reformen bleiben aus Sicht der Institute unverzichtbar.

Die Gemeinschaftsdiagnose wird zweimal jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz erstellt. Am Frühjahrsgutachten 2025 haben folgende Institute mitgewirkt: das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), das Ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München in Kooperation mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel), das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) sowie das RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Kooperation mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) Wien.

Verhaltenes Wachstum und geopolitische Belastungen

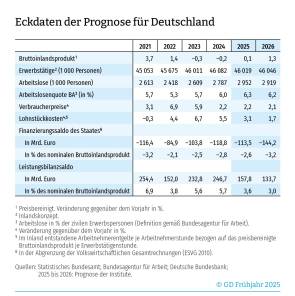

Für das Jahr 2025 prognostizieren die Institute ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 0,1 Prozent. Für das Jahr 2026 wird ein Anstieg um 1,3 Prozent erwartet. Kurzfristige Belastungsfaktoren sind insbesondere die neue US-Zollpolitik und allgemeine wirtschaftspolitische Unsicherheiten. Die im Zuge der Änderung der Finanzverfassung erweiterten staatlichen Verschuldungsspielräume könnten zwar mittelfristig expansiv wirken, zugleich aber privaten Konsum und Investitionen verdrängen.

„Die geopolitischen Spannungen und die protektionistische Handelspolitik der USA verschärfen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland“, erklärt Torsten Schmidt, Konjunkturchef des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. „Zusätzlich sehen sich deutsche Unternehmen einem verstärkten internationalen Wettbewerb ausgesetzt – vor allem aus China. Nicht zuletzt lasten strukturelle Schwächen wie der Fachkräftemangel und hohe bürokratische Hürden auf den Wachstumskräften.“

Öffentliche Ausgaben und Auswirkungen auf Branchen und Arbeitsmarkt

Mit der geänderten Finanzverfassung stehen zusätzliche staatliche Mittel insbesondere für Verteidigung, Klimaschutz und Infrastruktur bereit. Im laufenden Jahr wird mit einer begrenzten Nutzung dieser Spielräume gerechnet. Für 2026 erwarten die Institute Mehrausgaben von rund 24 Milliarden Euro, was einen positiven Expansionsimpuls von etwa 0,5 Prozentpunkten auf das BIP auslösen könnte. Begünstigt würden davon vor allem kleinere Wirtschaftsbereiche, in denen bereits eine hohe Auslastung vorliegt, wodurch Preissteigerungen möglich sind.

Die Institute schätzen, dass die von den USA erhobenen Zölle auf Aluminium-, Stahl- und Kfz-Importe den Zuwachs des BIP in diesem und im kommenden Jahr um jeweils 0,1 Prozentpunkte verringern. Weitergehende Zölle, die Anfang April angekündigt wurden, könnten den Effekt verdoppeln. Die konkreten wirtschaftlichen Auswirkungen bleiben schwer quantifizierbar, da ein derartiger Anstieg von Zollsätzen in der derzeitigen globalen Wirtschaft noch nie so stark angehoben wurden.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich seit Mitte 2022 merklich verschlechtert. Die Zahl der Arbeitslosen stieg um rund 400.000 Personen, was einer Zunahme von 20 Prozent entspricht. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 5,0 auf 6,3 Prozent. Der Beschäftigungsabbau betrifft vor allem das Verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe sowie Unternehmensdienstler. Im Gegensatz dazu nahm die Beschäftigung im öffentlichen Dienst sowie im Bereich Erziehung und Gesundheit weiter zu. Für die kommenden Monate rechnen die Institute mit einer Fortsetzung des Anstiegs der Arbeitslosigkeit. Erst wenn sich die wirtschaftliche Lage des Jahres 2026 verbessert hat, könnte sich der Trend umkehren.

Die Phase der Leitzinssenkungen gilt aus Sicht der Institute als weitgehend abgeschlossen. In den USA erhöhen Zölle den Preisdruck, während im Euroraum eine expansivere Finanzpolitik die Kapitalmarktzinsen steigen lässt. Mit einem Leitzins von 2,5 Prozent ist das Zinsniveau laut Einschätzung der Institute nahe am neutralen Bereich. Eine Lockerung des fiskalischen Regelwerks im Euroraum würde die Rolle der Kapitalmärkte zur Sicherung nachhaltiger Staatsfinanzen verstärken.

Strukturelle Schwächen und wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf

Neben konjunkturellen Herausforderungen identifizieren die Institute strukturelle Probleme als zentrale Ursache der wirtschaftlichen Schwäche. Als Beispiele werden der demografische Wandel und dessen Auswirkungen auf das Sozialsystem genannt. Ohne Anpassungen drohen steigende Lohnnebenkosten, die das Wachstum zusätzlich hemmen könnten. Die Institute sehen strukturelle Reformen als notwendig an, um demografischen und institutionellen Herausforderungen zu begegnen.